文章摘要:本轮比赛中,VAR(视频助理裁判)多次介入点球与红牌判罚,成为舆论和业内热议的焦点。这一现象不仅令球迷争论裁判尺度是否一贯,也引发关于VAR制度定位、裁判判断空间、赛事公正性与技术规范等一系列更深层次的问题。本文首先从制度逻辑与VAR定位的角度审视其在点球与红牌上的介入边界,其次分析裁判在VAR机制下的心理与决策压力,再从比赛公平与观众感知的视角探讨VAR频繁介入带来的正反效应,最后从技术制度完善与未来发展路径入手,剖析解决与规制方向。通过上述四大方面的深入阐述,我们试图厘清:VAR到底是在强化足球“公平正义”,还是在制造新的争议与矛盾?在文章结尾,我们将结合这次多次介入风波,对裁判尺度、VAR制度优化与未来趋势进行归纳总结,并提出若干思考建议,让读者对“VAR多次介入点球与红牌”的争议脉络有一条清晰的理解线索。

VAR制度定位与介入边界

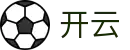

要理解VAR为何在本轮多次介入点球与红牌判罚,首先须厘明它的制度定位与介入边界。根据国际足球联合会与IFAB(国际足球协会理事会)的规定,VAR仅在四种可复审事件上有权限:进球/无进球、点球/非点球、直接红牌、以及误判身份案件。citeturn0search4turn0search7 这意味着对于大多数犯规、黄牌累积等事项,VAR并不具备复审权限。

在点球与红牌这两类案件中,VAR介入还要求“明显错误”(clear and obvious error)或“严重漏判”(serious missed incident)的判断门槛。也就是开云团队说,VAR不应对每一个边缘判罚进行干预,而只在裁判明显失误或漏判可能严重影响比赛结果时介入。citeturn0search7turn0search4 这一“门槛原则”是VAR制度设计的核心制约。

然而,在实际运作中,这个“明显错误”的界定却极具主观性。对于点球是否成立、红牌是否应出场的评判,往往涉及裁判对力度、意图、比赛形势的综合判断,非单纯事实判断可解决。这种主观空间使得VAR在介入时常常引起争议:一方认为裁判应被纠正,另一方则认为VAR越界干预破坏了裁判判断空间。

裁判压力与决策心理博弈

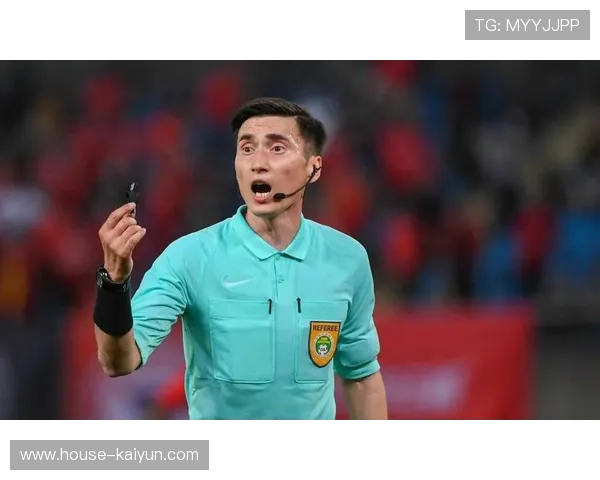

有了VAR作为“镜后审查者”,场上裁判的心理压力显然增加。原本需要即时判断的点球、红牌等关键判罚,裁判可能会下意识“依赖”VAR来作为“救济”,即便原始判断并未确定。这样的心理依赖可能弱化裁判自主判罚的勇气与果断性。

与此同时,裁判在接收到VAR提示后是否走向回看监视器也存在心理博弈。如果裁判坚持原判不回看,有可能被质疑固执或拒绝纠正;但如果频繁选择回看,又可能被批评“过度依赖VAR”、拖慢比赛节奏,甚至被指“怕错不敢独断”。这样两难境地使裁判在处理关键判罚时变得更加谨慎、犹豫。

此外,不同联赛、不同裁判的尺度偏好不同,在VAR介入后的二次判断中,裁判可能要在视频画面、助理意见和自身记忆之间权衡,这种多维度判断导致“尺度漂移”的可能性上升。例如,在一个联赛里某类点球被频繁判罚,在另一个联赛裁判可能更保守;VAR介入后,裁判基于“常态预期”也可能做出妥协性判断,而非完全依据画面证据。

比赛公平性与观众感知冲突

VAR在理论上旨在“纠错”和“提升公平性”,特别是在点球、红牌等决定性判罚中减少误判带来的不公。但当VAR多次介入本轮赛事判罚时,公众对“尺度一致性”“可预测性”的期望也变高。一旦观众感到某些判罚标准似乎有太大弹性、裁判尺度前后不一,就容易滋生“裁判偏袒”“不公平”之类的质疑。

另一方面,VAR频繁介入本身也会削弱现场比赛的流畅性和观赏性。多次暂停、视频回放、裁判沟通等中断可能打断比赛节奏,使球迷在电视或现场观赛中体验疲惫。尤其当判罚结果引发争议时,观众常常在回放未一致认定时自己做判断,这更加强化了“裁判不透明”“VAR决定难以理解”的感受。

此外,观众对VAR干预的感知也受到信息不对称所影响。普通球迷无法像裁判那样获得多角度、慢动作画面,也不了解裁判在判罚时所考虑的意图、势态、球员位置等因素。因此,当最终判罚结果与大部分球迷直觉不一致时,争议就容易被放大。长此以往,VAR虽然意在减少误判,却可能为公众带来新的信任危机。

制度完善与未来改革路径

针对VAR多次介入引发的焦点争议,我们应从制度层面思考完善路径。首先,可考虑更明确“明显错误”的判定标准。当前的“清晰错误”标准在不同联赛和裁判体系间缺乏统一尺度,可以通过制定更细化的指导案例库,让各级裁判和VAR更有统一参照。

其次,应加强裁判与VAR的协作机制与培训。现场裁判需更熟练掌握VAR使用规则、回看尺度界限、沟通流程等,同时VAR裁判也要清醒其“辅助”角色边界,避免过度干预。通过联赛层面的统一培训、模拟案例演练、赛后复盘机制,提升整体判断一致性与沟通默契。

第三,可考虑引入“透明度机制”以缓解公众信任危机。例如,在判罚结束后向球迷公开简要说明裁判在VAR回看时所依据的关键画面、判罚逻辑与尺度参考,让球迷在一定程度上理解判罚思路。部分联赛已在比赛后发布关键判罚解释,具有示范价值。

最后,未来技术层面也可探索辅助工具。比如在某些点球/红牌情形中引入球员追踪数据、三维角度判定、人工智能辅助提示等,这些可以在不主导判罚的前提下,为裁判和VAR提供更多客观支撑。同时,也要保持技术“辅助”而非“代替判断”的原则。

总结:

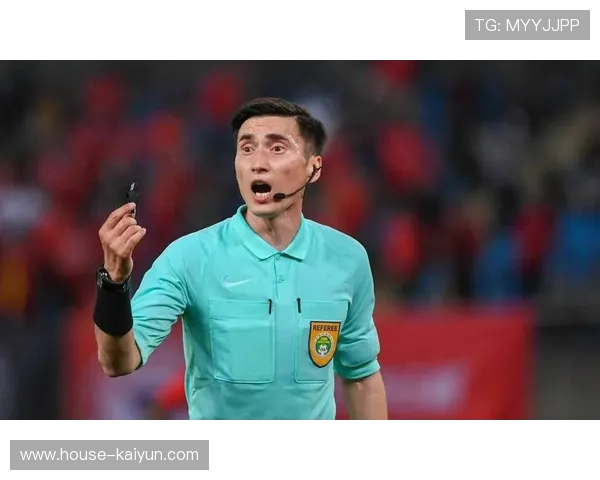

回顾本轮VAR多次介入点球与红牌判罚的风波,我们看到的是一个制度定位与实践冲突的集中呈现。VAR本是为纠错而生,但在点球、红牌这些高风险判罚面前,其介入尺度、判定标准、裁判心理博弈,以及观众感知期待共同构成了一个复杂的张力场。裁判在VAR阴影下的自主性被制约,而公众对尺度一致性的期待被拉高,制度与执行在现实中相互碰撞。

展望未来,解决这一焦点争议的关键在于制度细化与机制透明:一方面要进一步明确VAR介入标准与裁判回看规则,减少尺度漂移;另一方面要加强裁判与VAR的协作、提升整体判断一致性,并在适度层面向公众揭示判罚逻辑以增强信任。只有在技术辅助与判断尊重之间取得更好平衡,VAR才能真正实现“减少误判、提升公平”,而不是为裁判尺度争议再添助力。